漢和辞典博物館

字 源

簡野道明【著】

北辰館【発行】、新井由蔵【印刷】、岡本製本所【製本】

1923(大正12)年6月3日発行

菊判(150ミリ×220ミリ)、本文2358ページ

【親字数】1万0681、【熟語数】7万3369

北辰館【発行】、新井由蔵【印刷】、岡本製本所【製本】

1923(大正12)年6月3日発行

菊判(150ミリ×220ミリ)、本文2358ページ

【親字数】1万0681、【熟語数】7万3369

愛媛県の宇和島の北に、吉田という、入り江に面した静かな町があります。現在は宇和島市の一部ですが、以前は独立した吉田町で、さらに江戸時代には、伊予吉田藩という、宇和島藩の支藩がありました。

その藩士の家に生まれた簡野道明かんの・みちあき(どうめい)(1865〜1938)は、幼いころから聡明で、15歳の若さで地元の小学校の教員になりました。しかし、学問への志やまず、27歳のときに上京します。

その後、東京高等師範学校(現在の筑波大学の前身)の国語漢文専修科で学び、31歳で卒業。東京府師範学校(現在の東京学芸大学の前身)の教諭、ついで東京女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)の教授に就任しました。その一方で、主に中学校用の漢文教科書を編集、明治書院から発行して大好評を博し、漢文教育界に重きをなす存在となりました。

1907(明治40)年、42歳のときには、その明治書院から『故事成語大辞典』を出版、これまた大成功を収めます。漢和辞典の執筆に筆を染めたたのはこのころらしく、以後はこの仕事に没頭。1914(大正3)年春、49歳の簡野は、漢和辞典に打ち込むために教職を辞します。そして、約10年の後についに世に出たのが、本書『字源』です。

ぼくの持っているのは、1924(大正13)11月30日発行の19版ですが、ご覧ください、この存在感を! 索引や附録を含めると2800ページ近くにもなる分厚さです。表紙は布クロス・背革のツートンカラーに、金の箔押しが鮮やかに輝いています。そして、それを収める函は、鋲打ちで堅牢そのものです。

価格は、定価18円のところ、特価15円。函に「普通製」とありますが、別に、表紙が総革で本文の天の部分に金箔を貼った特別製があります。特別製は、定価21円、特価18円です。このほか、4分冊の和綴じ本も発売されていました。

なお、初版は付録の部分を分けた2分冊でしたが、この版では合冊されています。

さて、内容ですが、親字数が1万強というのは、大型漢和としては平均的なところです。漢字の意味の解説は簡潔ですが、熟語や漢文用例を適宜取り入れて理解を助けていて、手堅い印象を与えます。

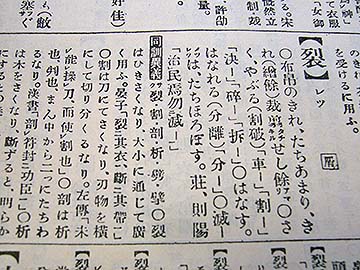

さて、内容ですが、親字数が1万強というのは、大型漢和としては平均的なところです。漢字の意味の解説は簡潔ですが、熟語や漢文用例を適宜取り入れて理解を助けていて、手堅い印象を与えます。また、ときどき「解字」という欄を設けて、漢字の成り立ちを説明していますが、その数はさほど多くはありません。さらには、「同訓異義」という欄もあり、似た意味を持つ漢字の微妙な違いを、時には20~30行もかけて詳細に説いているのが目立ちます。

とはいえ、漢字の成り立ちを説明したり同訓異義を詳説したりするのは、たとえば栄田猛猪さかえだ・たけいの『大字典』(啓成社、1917年)のような先例があります。それよりも、親字に関して本書が革新的だったのは、同部首・同画数の親字の配列方法です。

それまでの漢和辞典では、親字の配列は、18世紀に中国で作られた『康煕字典こうきじてん』に拠っていました。ところが、部首も画数も同じ漢字の場合、『康煕字典』の排列には明確な規則はなく、非常に引きにくいのです。『字源』では、それを代表的な音読みの50音順にしたのです。各段に引きやすくなったことは、いうまでもありません。

記述内容という点で本書の特色がより色濃く発揮されているのは、熟語においてでしょう。その数は7万5000足らずと、このクラスの漢和としてはさほど多いわけではありません。が、幅広い分野から採録されていて、「不随意筋」「微分学」「三盃酢」「探偵物」「多額納税者」などなど、時にはちょっと驚くような、うれしくなるような熟語に出会うこともあります。

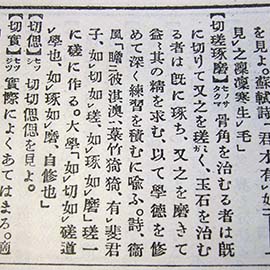

記述内容という点で本書の特色がより色濃く発揮されているのは、熟語においてでしょう。その数は7万5000足らずと、このクラスの漢和としてはさほど多いわけではありません。が、幅広い分野から採録されていて、「不随意筋」「微分学」「三盃酢」「探偵物」「多額納税者」などなど、時にはちょっと驚くような、うれしくなるような熟語に出会うこともあります。ただ、その中でも特に充実しているのは、やはり、漢詩漢文に関する固有名詞や故事成語・名言名句です。これらの熟語項目では、記述の分量が多くなりがちなのも特徴的です。

たとえば、「切瑳琢磨」では、意味の説明が5行にわたってなされた後、出典となった漢詩文がさらに4行も続きます。また、陶淵明の有名な詩句「采菊東籬下(菊を采る東籬の下)」では、この句を含む詩「飲酒」の全文が紹介される、といった按配です。

このあたりには、本書が漢和辞典の本道を行く1冊であることが、よく現れています。全体として、古武士のような安定感を感じさせる内容になっていて、漢文教育界の重鎮、簡野道明の人柄が伝わってくるようです。

なお、『字源』では、熟語においても50音順の配列を採用しています。当時は、2文字目の画数が少ないものから順に並べるのがふつうでしたから、これも非常に引きやすい、革新的な配列法でした。

親字といい熟語といい、初学者にもわかりやすいように50音順に配列してあるのは、簡野道明の教育者としての配慮でしょう。現在では当たり前になっているこの配列が、広くほかの漢和辞典でも採用されるようになったのは、戦後になってからのことでした。

本文は、菊判という大きめの紙面を生かした4段組で、オーソドックスなレイアウトになっています。親字のまわりの余白がうまく生きていて、あまり圧迫感を感じさせない、見やすい紙面だといえるでしょう。

本文は、菊判という大きめの紙面を生かした4段組で、オーソドックスなレイアウトになっています。親字のまわりの余白がうまく生きていて、あまり圧迫感を感じさせない、見やすい紙面だといえるでしょう。ただ、全体の基調となっている活字の大きさが8ポイント(約2.8ミリ四方)なのに対して、親字の意味の部分は9ポイント(約3.2ミリ四方)と、やや大きすぎる気がします。また、ゴシックやアンチックといった太い書体はまったく使われず、白抜き文字などの目立つ記号もほとんど用いられていないので、メリハリを欠いています。その結果、親字部分の組みは少し散漫な印象になっていることは否めません。

さらに、少なくともぼくの持っている版では印刷もあまり美麗ではなく、紙の表裏でのずれが目立ち、時にはかなりかすれてしまっているページもあります。のど(本の綴じられている部分)がきついのは、ページ数が多いことを考えれば致し方のないところでしょうか。

これらは、当時の印刷技術の限界といってしまえばそれまでですが、造本としては高級感にあふれているだけに、ちょっと残念です。

『字源』の奥付によれば、住所は東京の京橋区北紺屋町(現在の八重洲)で、代表者は深尾幸太郎といいます。「凡例」の末尾には、「書肆北辰館主人夫妻が、或あるいは鉅万きょまんの貲しを捐すてて排印はいいんの事に任じ、或は数年の久しきに渉りて校字の労に服し、終始一貫以て本書の完成を援たすけし功績は、著者の深く感銘する所なり」と書かれています。また、本文の最終ページには「深尾信校」と記されていて、校正担当者も深尾姓だったことがわかります。幸太郎夫妻を中心とした、家族経営的な出版社であったろうと推測されます。

ただし、その経営は順調ではなかったようです。その理由の1つは、『字源』の価格設定にあります。

大正から昭和戦前にかけてのこの時期、『詳解漢和大字典』(冨山房、1916年)や『新修漢和大字典』(博文館、1932年)、『新字鑑』(「新字鑑」刊行会、1939年)といった大型漢和は、3〜4円程度でした。現在の高校生向けの英和辞典や漢和辞典は3000円程度ですから、『字源』は、現在に置き換えると2万円くらいする大きな辞書といった雰囲気でしょうか。出版費用を回収するためにやむを得なかったのでしょうが、学習者への配慮がなされた辞書としては、あまりにも高価です。

その売れ行きですが、初版発売から3か月後の1923(大正12)年8月27日には、12版が発行されています。ほかの大型漢和と比較すると、これは、期待していたほどの数字ではなかったかもしれません。

さらに、その直後、9月1日に関東を襲ったのが、関東大震災でした。13版の発行が翌1924(大正13)年の7月19日になっているのは、その間の事情を示しているのでしょう。ぼくの持っている版は震災後の刊行ですが、北辰館の住所は日本橋に変わり、印刷者も変わっています。それぞれ、被災の結果でしょう。

その後、1930(昭和5)年発行の『字源』では、発行元の名義は「字源刊行会」に、代表者も岡崎慶次郎へと変わっています。出版社としての北辰館は、結局は経営がうまくいかなかったのでしょう。それでも刊行が継続するところに、本書が、内容の面でも商品価値という面でも、いかに高い評価を得ていたかが現れています。

戦後になっても、『字源』は千代田書院という会社から出版され続けました。そして、1955(昭和30)年には増補版が角川書店から刊行され、1991(平成3)年までは重版を続けていました。実に70年もの間、市場に出ていた辞書だということになります。

簡野道明という1人の漢学者が作り上げた漢和辞典は、その重厚な安定感をエンジンにして、20世紀の資本主義の荒波を乗り越えていったのです。「辞書」という「商品」のおもしろさをよく体現した、まさに名著だということができるでしょう。

→円満字二郎のHPトップ